不動産クラウドファンディングは少額から気軽に始められる不動産投資として近年注目を集めています。ただ、その成果はファンドによって差があるのも事実です。

また残念ながら、過去にはトラブルに発展してしまった事例もありました。

安心して出資するためには、どのようなポイントをみてファンドを選べばよいのでしょうか。

本記事ではトラブルの事例を紹介するとともに、失敗を防ぐためのファンド選びのポイントを解説していきます。

実際にあったトラブル

まずは過去に不動産クラウドファンディングで起こったトラブルを紹介します。どのような点が問題だったのかみていきましょう。

「みんなで大家さん」の事例

「みんなで大家さん」は、2007年から80以上のファンドを提供 してきた不動産クラウドファンディングです。

しかし2024年、大阪府と東京都から30日間の業務停止命令を下されました。理由は不動産特定共同事業法(不特法)違反です。開発計画を大幅に変更したにも関わらず、投資家への影響を十分に説明していませんでした。

また、処分の直接的な理由にはなっていないものの、そもそも土地の取得価格や賃料の妥当性、プロジェクトの実現可能性、元本割れのリスクも問題視されています。

結果として、行政処分の発表後わずか1日で約470人の投資家から解約請求があり、その額は28億円を超えたそうです。

この事例からは、説明責任の不足だけでなく、事業計画の妥当性や透明性にも課題があったことがうかがえます。

投資家は、事業者が開示した情報だけでなく、投資対象の不動産について自身でも調べてみるなどの行動が求められます。とくに高利回りファンドはそれだけ高いリスクがあるともいえるため、慎重に判断しましょう。

「ヤマワケエステート」の事例

「ヤマワケエステート」は高利回りファンドを高頻度で提供してきた不動産クラウドファンディングです。

ところが償還予定日を告知したのにも関わらず、償還の直前になって複数のファンドの償還遅延を発表しました。対象物件の売却が計画通りに進まず、償還原資が確保できなかったことが原因だそうです。

実はヤマワケエステートに限らず、不動産クラウドファンディングでは売却の遅れや償還の遅延が発生した例はあります。しかし多くの場合、もう少し早い段階で投資家に延期を通知し、延期となった経緯を説明するなどの対応がとられています。

本件は投資家への通知が償還予定日の直前だった点、その理由の説明が不十分だった点から、投資家からの信頼の毀損を招きました。

投資である以上、償還の遅延などのリスクはつきものです。

この点を理解したうえで、繰り返しになりますが、高利回りのファンドほどその裏に隠れているリスクを慎重に見極める姿勢が大切です。

あわせて、過去のトラブルやその対応についても遡って調べておくとよいでしょう。

「過去にトラブルがあった事業者は信頼できない」とは言い切れません。

しかし実際のファンド選びでは、ファンド提供事業者の信頼性が重要であることは確かです。

ここからは、ファンド選びのポイントを具体的に紹介します。

ポイント1:事業者の信頼性

どれだけ魅力的なファンドにみえても、ファンドを提供する事業者が信頼性に欠けていれば、安心して出資できませんよね。

本章では、リスクの低い事業者を見極めるポイントを3つ紹介します。

■投資対象物件の情報

- 用途

- 築年数 賃料収入の総額 など

■投資対象物件の周辺地域の情報

- 街の雰囲気

- 住民の属性

- 周辺の施設 など

■運用に関する情報

- 利回り(高すぎないか)

- インカム型 / キャピタル型

- 優先劣後方式の採用、劣後出資の割合

- 売却の戦略

- 運用スケジュール

- 損益の分配 など

2024年3月時点で、不動産クラウドファンディングの利回りは5%~6%程度のものが多い とのデータが出ています。この水準から大きくかけ離れた「高利回り」をうたうファンドについては、その根拠やリスクについてもしっかり説明されているかどうかも重要です。

複数の事業者のファンド紹介ページを見比べて、内容が充実したところを選ぶようにしましょう。

実績

事業者の過去の実績も、信頼性につながります。

これまでの募集件数や、どのようなファンドを取り扱ってきたのか、対象エリア、運用結果などを確認してみましょう。

くわえて、元本割れや償還遅延が発生していないか、もし発生していた場合はどのような対応をしたかもチェックしておくと安心です。

また、過去の実績をたどっていくと、その事業者の運用方針や取り扱う物件の傾向がみえてきます。たとえば「みらファン」は地方のマンションや商業ビルを中心に展開していますし、東京都心のオフィスビルに強い事業者もあるでしょう。

分散投資の観点から、実績がしっかりしており、特徴が異なる複数の事業者の利用をおすすめします。

不動産特定共同事業法の許可

不動産クラウドファンディングを運営するには「不動産特定共同事業法(不特法)」に基づく許可が必要です。事業者の公式Webサイトに不特法の免許番号が明示されているはずですので、確認してみましょう。

不特法の許可は、資本金や財政的基礎、人的体制、業務管理体制など、いくつもの厳しい基準をクリアしなければ取得できません。例として、第一号事業者免許では資本金1億円以上が条件のひとつとなっています。

免許の取得自体が、事業者の財政面や事業の運用体制について、ある程度の信用の裏付けになるといえます。

ポイント2:入居者・テナント

ファンド選びでは、投資対象物件の空室リスクの低さも重要な要素です。

賃料収入はファンドの収益に直結しますし、入居がつきやすい物件は資産価値も下がりにくいためです。

ここでは、個人向けの居住用物件と、企業や店舗が借りるテナント物件に分けて、確認しておきたいポイントを解説します。

住居用物件(個人の入居者)

マンションをはじめとする居住用物件は、入居期間が比較的長くなりやすく、収益が安定しやすい傾向があります。また、住まいは人々の生活に不可欠なものであるため、経済が低迷しても底堅い需要がある点も特徴です。

だからこそ、ファンドを選ぶ際にも、入居者の目線で魅力ある物件かどうかを吟味することが大切です。ここでは、その判断ポイントを3つに分けて整理していきましょう。

地域そのものの魅力

立地や利便性はもちろんのこと、その「まち」の魅力も意識してみましょう。

例として、以下のような地域があげられます。

- 景観が美しい

- 緑や海、川など自然が近くにある

- 歴史ある街並みが残されている

- よき雰囲気を残したまま再開発が進み、住みやすさが向上している

- 治安がよい など

不動産クラウドファンディングでは、多くのファンドが東京都心の物件に集中しています。収益の見込みやすさがおもな理由ですが、だからといって地方に魅力がないわけではありません。実際に人口が増えている地方都市もあります。

現地に足を運ぶのは難しくても、Googleマップで街並みを確認する、自治体や地域情報サイトをのぞくなどして、街の雰囲気を調べてみるとよいでしょう。

周辺環境の影響

「地域そのものの魅力」にも重なる部分がありますが、対象物件の周辺環境もひとつのポイントです。

たとえば大学や専門学校が近い地域では、単身者(学生)向けの需要が多くなりますし、人気の学校区ではファミリー層向けの需要が多くなります。

投資対象の物件が、こうした周辺環境にマッチしているかどうかをみていきましょう。

また、新駅や商業施設の建設、駅前の再開発などがあると、人の流れや街の雰囲気が大きく変わる可能性があります。ファンドページに記載がない場合は、こうした計画が予定されていないか自身で調べてみましょう。

入退去の傾向

同じ居住用物件でも、入居者の属性によって入退去の頻度が異なります。

交通利便性が高い物件は需要が安定しているといえますが、転勤族や単身赴任者の多いエリアなら転居が生じやすいといえるでしょう。

こうした物件は、立地のよさから退去があっても次の入居が決まりやすい傾向にありますが、念のため投資先の想定入居者を確認しておくことをおすすめします。

エリアの特徴については住宅情報サイトなどでも記載されていますので、あわせて参考にするとよいでしょう。

テナント物件(企業や店舗)

企業のオフィスや店舗が入居するテナント物件を投資対象とする場合は、居住用物件とは異なる視点でファンドをチェックしていきます。ポイントを3つみていきましょう。

入居テナントの信頼性

テナント物件では、入居企業や店舗の信用力が重要な要素のひとつです。

たとえば上場企業や地域に根ざしたチェーン店などは、賃料の支払い能力が高く、長期的な契約も期待できます。

また、ターミナル駅へのアクセスがよいエリアや繁華性の高いエリアは、優良なテナントが入りやすいと考えられます。こうしたエリアは賃料水準が比較的高く、入居するテナントにはそれなりの資金力があると考えられるためです。

賃料収入や資産価値の安定性を左右する重要な要素として、テナントの信頼性には必ず目を向けておきましょう。

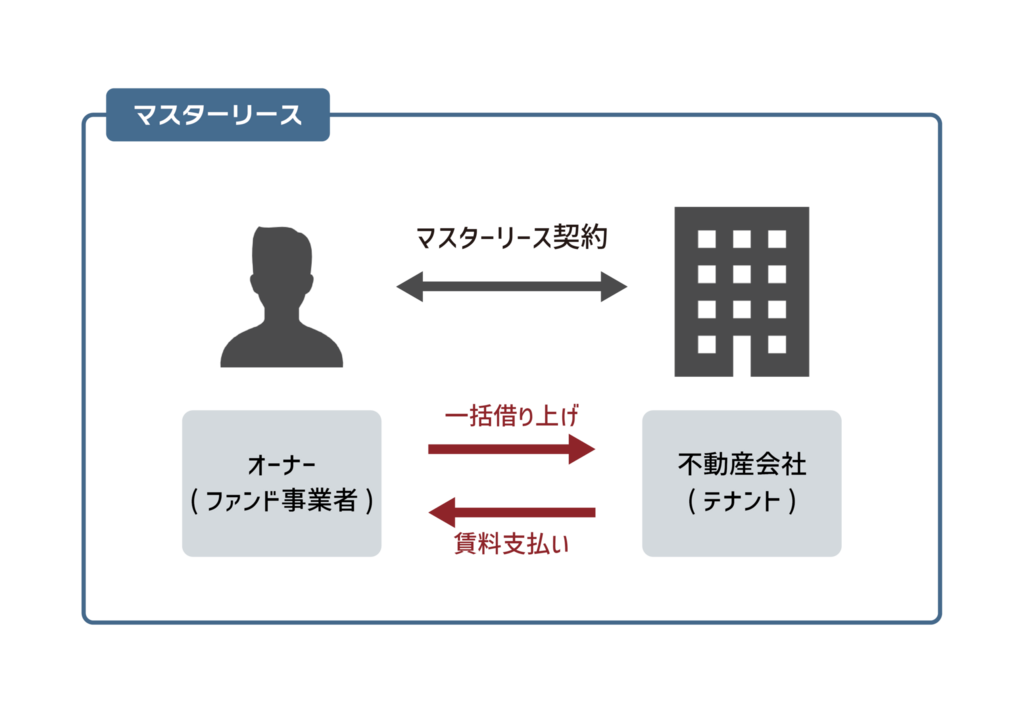

マスターリース契約

マスターリースとは、一括借上げのことです。不動産クラウドファンディング事業者が取得・保有する物件を、第三者である不動産会社などが一括で借り上げる契約形態をマスターリース契約といいます。

この契約では、テナントの入退去に関わらず賃借側が一定の賃料を支払うため、オーナーである不動産クラウドファンディング事業者としては安定した収益が見込めます。

マスターリース契約を締結している場合はファンドページに記載されるケースが一般的ですので、ぜひ注目してみてください。

退去申請の条件

テナント物件はマンションなどの居住用物件にくらべて、退去があってから次の入居が決まるまでの期間が長い傾向にあります。つまり、空室リスクへの備えがより重要といえるでしょう。

ファンドのなかには、法人テナントとの契約において「退去申請は3ヵ月以上前におこなう」といった条項を盛り込んでいるものもあります。こうした契約を結べば、仮に退去が発生する場合でも次の入居に向けた準備期間を確保でき、空室を避けやすくなります。

退去条件についても、ファンドの募集ページでチェックしたいポイントのひとつです。

対象物件の災害耐性

不動産クラウドファンディングは、不動産の運営や活用を行う事業に出資をする投資商品です。

対象不動産が存在している場所の地震、洪水、氾濫、高潮、津波、土砂災害といった自然災害がどの程度影響し得るのかを事前に把握するためには各自治体が発行しているハザードマップを確認することで、ある程度のリスク度合いを把握することができます。

まとめ

昨今の不動産クラウドファンディング業界では、投資家保護の観点から、事業者に対してより細やかな情報開示を求める動きがみられます。

一方、投資家も、どのファンドでも償還遅延などのリスクがある点を理解しておく必要があります。しかし、できればそうしたファンドは避けたいものですよね。

ファンド選びのポイントは多くありますが、おもに事業者の信頼性と、入居者・テナントの2つの視点を持ってファンドを選ぶと失敗しにくくなります。

当社が提供する「みらファン」は、予定配当達成率100%、償還遅延・元本割れゼロの実績を持つ不動産クラウドファンディングです。

利回りは平均6%程度で、リスクを抑えた安定的な運用を重視しています。

- 投資したい物件を選ぶことができる

- 少額から手軽に投資が可能

- 利回りが比較的高い

- 不動産管理に関する手間が不要

- リーシングに関する対応は事業者側が行う

- 運用中の資金の上下が無い

- 優先劣後構造で投資家を保護

「みらファン」で堅実な不動産投資を始めてみませんか。

コメント