不動産クラウドファンディングは投資の一種ですので、元本保証ではありません。

「興味はあるけど、リスクは本当に大丈夫?」と不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。

投資初心者の方にも安心して投資に取り組んでいただけるよう、「みらファン」ではリスクの低減を重視してファンドを設計しています。

本記事では、「みらファン」がどのようにして投資家のリスクを抑えているのか、ファンド設計の3つのポイントを紹介します。

優先劣後方式の採用

「優先劣後方式」とは、不動産クラウドファンディングで一般的に取り入れられている、投資家の出資金を守るためのしくみです。

優先劣後方式を採用する不動産クラウドファンディングでは、投資家だけでなく、不動産クラウドファンディングの運営事業者も出資して不動産を購入します。このとき、投資家は「優先出資者」、事業者は「劣後出資者」と位置づけられます。

優先出資者と劣後出資者の特徴は以下のとおりです。

- 優先出資者

配当金や償還金(出資金)が優先的に支払われる - 劣後出資者

優先出資者への分配・償還の後、利益が残っていれば配当金・償還金を受け取る

運用中に損失が生じた場合は優先的に負担する

具体的に、投資家(優先出資者)からの出資が8,000万円、事業者(劣後出資者)からの出資が2,000万円で、総額1億円のファンドで考えてみましょう。

このファンドで1,000万円の損失が出たとすると、損失の額は劣後出資額の2,000万円よりも小さいため、事業者は1,000万円の損失を全額負担できます。このため投資家には損失の影響が及びません。

では、もしこのファンドで3,000万円の損失が出るとどうなるでしょうか。この場合は損失額が劣後出資額の2,000万円を超えています。2,000万円までは事業者が負担できますが、残りの1,000万円については投資家が負担することとなり、配当金の減額や元本割れが生じるかもしれません。

つまり、劣後出資の割合が大きいほど、投資家のリスクは小さくなります。実際には劣後出資の割合を10~20%台に設定しているファンドが多い状況です。

「インカム型」のファンド設計

不動産クラウドファンディングでは、事業者が不動産を運用して得た利益から、投資家に配当金を分配しています。この「利益」の種類によって、不動産クラウドファンディングは「キャピタル型」と「インカム型」の大きく2種類に分かれます。

キャピタル型

キャピタル型のファンドでは、不動産を売却したときに得られる利益(キャピタルゲイン)が配当金の原資です。うまく売却できれば大きな利益が得られる可能性もありますが、そのぶん損失が出る可能性も高い点が特徴です。

配当や償還は不動産の売却価格に大きく左右されるため、後述するインカム型にくらべると配当金の減額や元本割れがやや起こりやすいといえます。すなわち、インカム型よりもハイリスク・ハイリターンの傾向があるといえるでしょう。

インカム型

インカム型のファンドは、不動産の保有期間中に得られる家賃収入や利息収入(インカムゲイン)を配当金の原資としています。定期的に得られる収益にもとづいているため、キャピタル型よりも配当金の減額や元本割れは起こりにくい設計です。一方、家賃収入や利息収入は基本的には一定ですから、大きな利益は得にくく、ファンドの利回りは控えめになりやすいともいえます。

なお、「みらファン」ではこのインカム型の設計を採用しています。利益の大きさよりも、リスクの低減や利益の安定性・確実性を重視しているためです。

短めの期間設定

不動産クラウドファンディングでは投資期間1年以内の短期ファンドが多く、投資家からも人気があります。「みらファン」でも、4ヵ月〜1年程度と投資期間を短めに設定しています。理由はいくつかありますが、リスク対策がそのひとつです。

不動産クラウドファンディングでは、運用期間を終えると最後に物件を売却します。とくにキャピタル型のファンドでは売却額は投資成果に直結し、インカム型のファンドでも元本の確保に影響します。

不動産価格は日々変動していますから、価格の変動が大きくなりすぎないうちに売却できる設計が重要です。数ヵ月から1年程度の長さであれば、価格変動の影響を抑えられる可能性が高まります。

なお、不動産の価格はさまざまな要因で動いており、地域によっても値動きの傾向が異なります。不動産クラウドファンディングは投資先が東京都心の物件に集中していますが、地方創生を掲げる「みらファン」の投資先は地方都市が中心です。「地方は高齢化や過疎化の問題で、収益が見込めないのでは?」と思うかもしれませんが、一概にそうとも言い切れません。

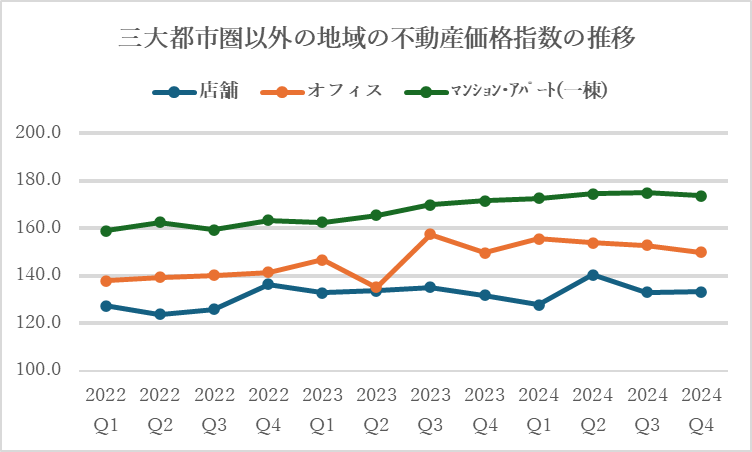

ここで、国土交通省が公表する不動産価格指数を参考にしてみます。不動産価格指数は、実際の不動産取引価格をもとに算出され、2010年を100として各地域の不動産価格の推移を示すものです。

2022年~2024年の三大都市圏(※)以外の地域の店舗、オフィス、一棟マンション・アパート は2010年より高い金額で取引されているとのデータが出ています。また、この3年間、いずれも緩やかな上昇傾向がみられます。

三大都市圏以外といっても多くの道県が含まれるため、地域によっては指数以上の成果をあげられるところもあるでしょう。

「みらファン」は地方の魅力ある物件をプロの目で選定し、地方創生と安定した運用成果の両立を目指したファンド設計にこだわっています。

※三大都市圏 …南関東圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)、名古屋圏(岐阜・愛知・三重)及び京阪神圏(京都・大阪・兵庫)

まとめ

「みらファン」は、投資初心者の方でも安心して資産を運用できるよう、ファンド設計においてさまざまなリスク対策を重ねています。おもに優先劣後方式の導入、インカム型の設計、短期間での運用終了の3つがポイントで、安定した運用だけでなく、地方創生の実現を目指す点が特徴です。

そのほか、「みらファン」は以下のような特徴も持っています。

- 投資したい物件を選ぶことができる

- 少額から手軽に投資が可能

- 利回りが比較的高い

- 不動産管理に関する手間が不要

- リーシングに関する対応は事業者側が行う

- 運用中の資金の上下が無い

- 優先劣後構造で投資家を保護

「みらファン」で安心感のある不動産投資を始めてみませんか。

コメント