不動産クラウドファンディングは不動産特定共同事業法に則って提供される投資手法であり、資金調達の方法です。

不動産特定共同事業は第1号事業・特例事業・小規模不動産特定共同事業の3つの事業分類に分かれ、それぞれ運営できる事業者やファンドの組成方法が異なります。

そこで本記事では、不動産特定共同事業法の概要を整理したうえで、各事業の特徴やおもな事業者について解説します。

サービスの背景にある法制度や枠組みを知り、事業者選びやリスク判断の参考にお役立てください。

不動産特定共同事業法とは

さっそく、不動産特定共同事業法の概要を整理していきましょう。

「不特法」とも呼ばれるこの法律が制定されたきっかけは、バブルの崩壊です。バブル崩壊により不動産価格が急落し、事業者の倒産が相次ぐとともに多くの投資家が損失を被りました。

そこで、適正な事業運営と投資家保護を目的として不特法が制定されました。

不動産特定共同事業(投資家から出資を募って不動産の売買や賃貸をおこなう事業)の健全性を確保し、事業者の倒産などにより投資家が不測の損失を被らないよう保護するための法律です。

もうおわかりかもしれませんが、不動産特定共同事業の代表例が不動産クラウドファンディングです。金融機関や機関投資家からの資金調達が難しい物件の保護や再開発でも、事業に共感してくれる投資家から資金を集めて実現できるようになりました。

不動産クラウドファンディングは単なる投資や資金調達の手段にとどまらず、地域の活性化や社会貢献の意義を持つ取り組みともいえるでしょう。

不特法の規制対象は、不動産クラウドファンディング事業者のように「投資家から出資を受けた資金で不動産取引をおこない、収益を分配する」事業に携わる者です。

具体的な業務内容や規模に応じて第1号事業者~第4号事業者、小規模不動産特定共同事業者に分類されています。

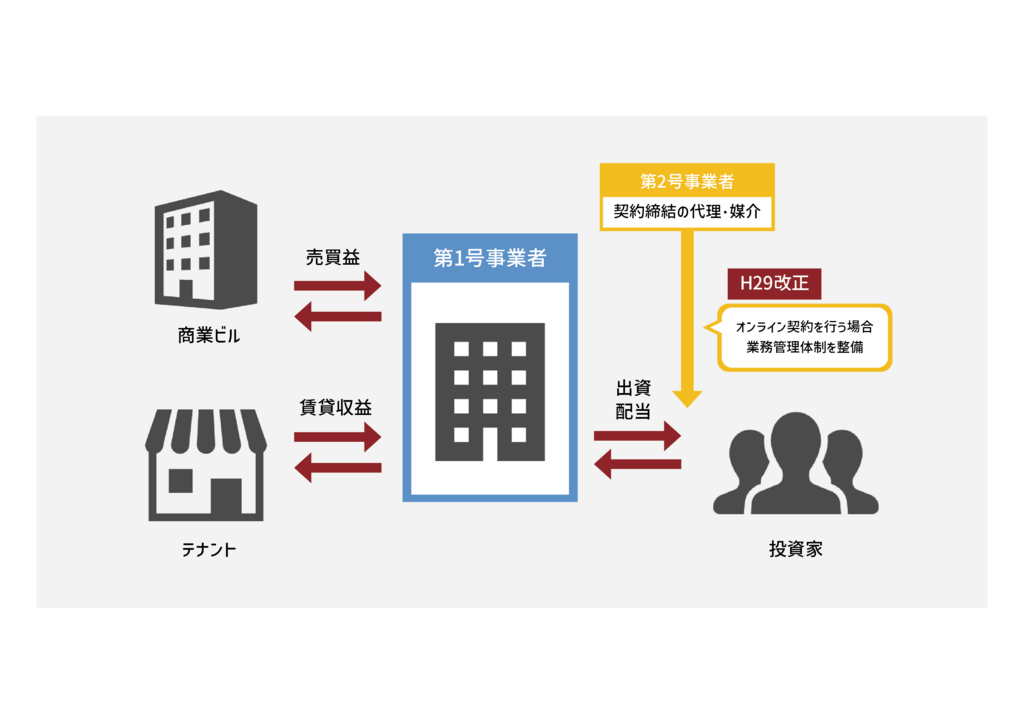

第1号事業(第1号事業者・第2号事業者)

第1号事業では、投資家から出資を募り、その資金で不動産取引をおこなって収益を分配します。不動産クラウドファンディングの標準的な事業形態で、案件数ももっとも多い状況です。具体的には、2024年の不動産クラウドファンディング案件1,062件のうち、9割近くの939件が第1号事業で組成されています。(※)

※参考:不動産特定共同事業(FTK)の利活用促進ハンドブック – 国土交通省

第1号事業には第1号事業者と第2号事業者が携われます。

- 第1号事業者:

投資家の募集から不動産の運営、収益の分配まで1社で担う - 第2号事業者:

第1号事業者に代わり、投資家の募集や契約をおこなう

第1号事業者は投資家からの資金集めから収益の分配まで、他社の関与を必要とせず1社で完結できるため、ファンドをスピーディに組成できる点が特徴です。第1号のファンド数が最多となっているのもこのためで、資産運用や地域活性の機会を多く提供できる事業形態といえます。

多くの事業者は第1号と第2号の許可をセットで取得しており、第2号のみ取得の事業者はほとんどありません。

「みらファン」を運営するみらいアセットも、第1号と第2号を両方取得しています。

第1号事業者、第2号事業者の許可を得るためのおもな要件は以下のとおりです。

- 資本金

- 第1号事業者:1億円以上

- 第2号事業者:1,000万円以上

- 純資産が資本金の90%以上

- 宅地建物取引業の免許の保有

- 適切に事業を遂行できる人的体制

- 一般投資家を対象とする場合、基準を満たす契約約款の整備

- 各事務所に一定の条件を満たす業務管理者を配置

なお、不動産特定共同事業の許可は国土交通大臣または都道府県知事がおこなっています。許可を取得している事業者の一覧は国土交通省のWebサイトの「不動産特定共同事業者許可一覧」で確認できます。

建設産業・不動産業:不動産特定共同事業法に基づく事業者及び適格特例投資家一覧 – 国土交通省

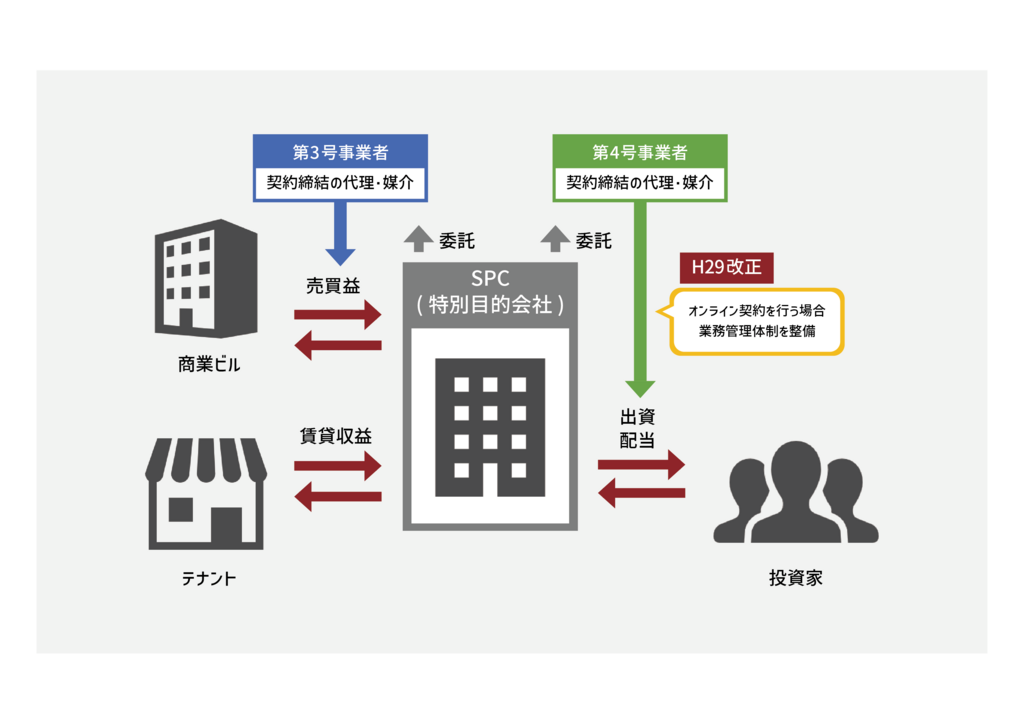

特例事業(第3号事業者・第4号事業者)

特例事業は、倒産隔離型のしくみを利用しておこなう第1号事業です。

倒産隔離とは、投資家は所有する不動産そのもののリスクのみを負い、事業者の倒産による影響を防ぐしくみです。

第1号事業との違いは、事業運営にあたって資金の流動を目的とするペーパーカンパニーを立ち上げる点です。このペーパーカンパニーはSPC(特別目的会社)と呼ばれます。特例事業ではSPCが不動産を保有し、事業者のほかの資産と不動産が切り離されるため、万が一事業者が倒産しても不動産が保護されやすくなります。

ただし、ペーパーカンパニーであるSPCは事業活動をおこなえません。実際の不動産取引や投資家の募集、収益の分配はSPCとは別の事業者が担います。

- 第3号事業者:

SPCから委託を受けて、不動産取引や収益の分配をおこなう

(第1号事業者とほぼ同等の役割) - 第4号事業者:

特例事業者が当事者となる投資家の募集や収益の分配、契約の締結をおこなう

第3号と第4号も、実務上はセットで許可を受けるケースが一般的です。

なお、許可の要件は資本金の額以外は第1号・第2号と同様です。

資本金

- 第1号事業者:1億円以上

- 第2号事業者:1,000万円以

また、先ほどと同じ国土交通省のWebサイトの「不動産特定共同事業者許可一覧」で第3号事業者、第4号事業者も確認できます。

建設産業・不動産業:不動産特定共同事業法に基づく事業者及び適格特例投資家一覧 – 国土交通省

小規模不動産特定共同事業法

不特法の許可要件からわかるように、これまで不動産特定共同事業の運営は規模の大きな一部の事業者に限られていました。こうした状況のなか、中小企業やスタートアップなど小規模の事業者でも参入できるようにするため「小規模不動産特定共同事業」が創設されます。許可制ではなく登録制が採用されており、より幅広い事業者に門戸が開かれることになりました。

小規模不動産特定共同事業者のおもな要件は以下のとおりです。

- 資本金が1,000万円以上

- 純資産が資本金の90%以上

- 宅地建物取引業の免許を保有

- 投資家から募集できる出資の上限は1億円

- 投資家1人あたりの出資額は100万円以下

新しい枠組みの創設により、地域密着型事業や従来にない斬新なプロジェクトなど、地元の中小企業やスタートアップならではの案件を実現しやすくなりました。

とはいえ、大きく2つの課題がまだ残っています。

まずは収益性です。事業として営む以上は収益を出さなければなりません。

そのためには手頃な物件の確保や、そこにどれだけの付加価値をつけられるかが重要です。さらに投資家1人あたり100万円の出資制限により、必要な額を調達するにはそれなりの出資者数が求められます。

次に、要件が緩和されたとはいえ参入ハードルは依然として高い点です。

2024年の小規模事業の募集件数は51件(※)にとどまっており、右肩上がりに増加しているとはいえない状況です。

※参考:不動産特定共同事業(FTK)の利活用促進ハンドブック – 国土交通省

許可事業(第1号〜第4号)の対象は大規模かつ安定した経営基盤・組織構造を持つ事業者ですが、小規模不動産特定共同事業は新規参入者を支援するための枠組みです。当然、前者と後者では事業者の安定性は異なるでしょう。

また、小規模ながら多様な事業展開を可能になったものの、新規参入者は不動産取引や事業運営、法令遵守のノウハウが乏しい可能性も否めません。事業そのものの甘さや不安定さにはやや注意が必要です。

もちろん魅力的で安心できる案件もありますが、出資は慎重に判断したほうがよいといえるでしょう。

小規模不動産特定共同事業者についても、国土交通省の「小規模不動産特定共同事業者登録一覧」で確認できます。

建設産業・不動産業:不動産特定共同事業法に基づく事業者及び適格特例投資家一覧 – 国土交通省

まとめ

不動産特定共同事業法は、対象事業の適正な運営と投資家保護を目的とした法律です。不動産クラウドファンディングは、不動産特定共同事業法に則って運営されています。

第1号事業・特例事業・小規模事業それぞれの事業運営の枠組みや資金の流れ、事業者の許可要件からメリットやリスクを理解し、出資を検討する際に役立てましょう。

なお、「みらファン」は第1号事業として運営されている不動産クラウドファンディングです。2022年12月に最初のファンドの募集を開始し、2025年8月までに20本を提供してまいりました。

そのほか、以下の特徴があります。

- 投資したい物件を選ぶことができる

- 少額から手軽に投資が可能

- 利回りが比較的高い

- 不動産管理に関する手間が不要

- リーシングに関する対応は事業者側が行う

- 運用中の資金の上下が無い

- 優先劣後構造で投資家を保護

「みらファン」で心理的コストを抑えて投資に取り組んでみませんか。

コメント