不動産クラウドファンディングは、個人でも不動産に手軽に投資できる方法として人気を集めています。2019年の法改正もあり、運営会社、利用者ともに年々増加しています。

一方、競争の激化にともなって配当金の高利回り化が課題視されるようになってきました。

本記事では、不動産クラウドファンディングの配当金の設計方法と高利回り化の問題点、リスク抑制を重視する「みらファン」の考え方を紹介します。

インカムゲイン型とキャピタルゲイン型

不動産クラウドファンディングはインカムゲインから配当金を用意するタイプと、キャピタルゲインから用意するタイプの大きく2種類に分かれます。

それぞれしくみだけでなくリスクの程度も異なるため、投資を始める前に違いを理解しておきましょう。

インカムゲイン型

インカムゲイン型は、おもに賃料収益(インカムゲイン)から配当金を支払うしくみです。

| インカムゲイン=賃料収入-経費 経費:管理費用、入居者やテナントの募集費用、広告費、修繕費、保険料など |

賃料収入は、入居がある限りは毎月安定して得やすい点が特長です。このためインカムゲイン型のファンドは予定した配当額を下回るリスクが比較的低く、中長期的な運用に向いているといえます。

インカムゲイン型のファンドのおもなリスクは空室です。

空室リスクに対しては、一定水準の賃料が保証される「マスターリース契約」を結び、空室や賃料の下落リスクを抑えているファンドもみられます。

その他にも賃貸借契約の期間を満了せずに退去する場合には短期解約違約金を設定して空室発生の際の損失補填を行う場合もあります。特に入居者が法人の場合には、退去の連絡をしてから実際に退去するまでの期間が3~6ヶ月と長く設定されており、それに伴い解約予告賃料を充ててリスクを小さくする等の工夫が行われています。

なお、賃料の下落に関しては、インカムゲイン型ファンドでは低めだといえるでしょう。なぜなら、マンションやアパートといった住居用不動産をおもな投資対象とするためです。オフィスビルや商業施設の賃料は景気の変動の影響を受けやすい一方で、住居用不動産は景気の悪化時でも賃料の大きな下落が起きにくいといわれています。

もちろん、住居用不動産でも、物価やそのエリアの中長期的な人口動態などを要因として賃料が変動します。人口減少エリアや利便性の低い物件はリスクが上昇し、ファンドが組成されたときには利回りは高めに設定される傾向がある点は理解しておきましょう。

このようにインカムゲイン方もリスクはあるものの、後述するキャピタルゲイン型にくらべれば、リスクの程度は控えめであるといえます。

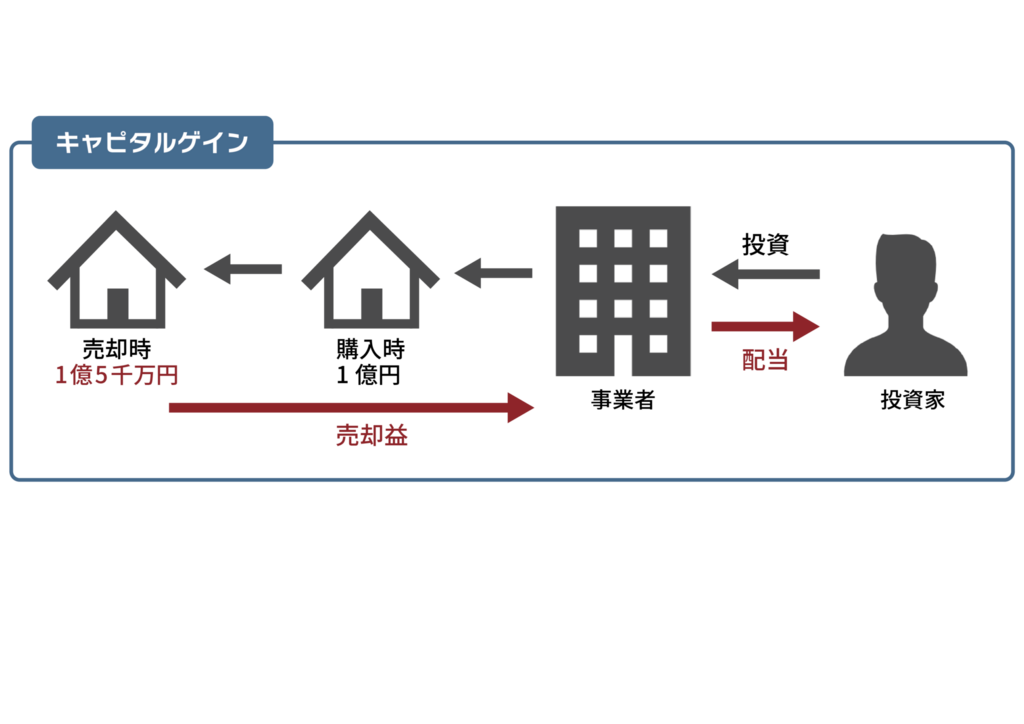

キャピタルゲイン型

賃料収入ではなく、投資対象物件を売却して得た利益から配当金を支払うタイプがキャピタルゲイン型です。

| キャピタルゲイン=不動産の売却価格-不動産の取得費用 不動産の取得費用:不動産の購入価格、登記費用、不動産取得税、仲介手数料など |

ご覧のとおり、キャピタルゲイン型の利回りは物件の売却価格に大きく左右されます。このため、最終的な利回りが予定利回りから上にも下にもブレやすい傾向がある点が特徴です。

もう1歩踏み込んで、売却益を得るおもな方法をみてみましょう。

・土地を取得して、建物を新築する

・ 既存の建物をリフォーム・リノベーションして価値を高める

・ 建物を取り壊して更地にし、再開発可能な状態にする

これらの方法をとるときには、さまざまなリスクがともないます。

たとえば、物価や人件費の増加による工事コストの増加、工事の長期化、近隣トラブル、各種手続きや工事でのトラブルなどです。

キャピタルゲイン型はインカムゲイン型にくらべてリスクが大きいため、その分予定利回りも高いものが多くみられます。

また不動産クラウドファンディング運営事業者間の競争も加熱しており、ファンドの高利回り化(運営期間は短期化)が課題視されています。

予定利回りの根拠と課題

利回りの高いファンドは投資家にとって魅力的に映るでしょう。

たとえば以下2つのファンドは予定利回りが異なりますが、どちらも計画どおりに運用できたとすれば、支払われる配当金の額は同じです。なぜなら、予定利回りは「1年あたりの収益率」が表示されているからです。しかし、ぱっと見では8%のほうが得するようにみえませんか。

- 予定利回り8%、運用期間3ヵ月

3ヵ月に換算すると:8%×(3ヵ月÷12ヵ月)=2% - 予定利回り4%、運用期間6ヵ月

6ヵ月に換算すると:4%×(6ヵ月÷12ヵ月)=2%

年率8%といえば、ハイリスク・ハイリターンに分類される株式や外国株式型の投資信託などに匹敵する水準です。この高い利回りをどのように実現するのか、その根拠までは示されていないファンドも少なくありません。

2025年7月現在、こうした利回りの訴求を中心とする情報開示の在り方を是正しようと、国土交通省や不動産クラウドファンディング協会が検討を重ねています。

具体的には、売却価格の根拠として鑑定評価額を明示する案や、そもそもキャピタルゲインを予定配当に含めることの妥当性を検証すべきとの声もあがっています。

ところで、不動産クラウドファンディングは単なる投資商品としての側面だけでなく、まちづくりや地方創生の一役を担う面も持つことをご存知でしょうか。

たとえば認可保育所の開発や、古い建物を宿泊施設にリノベーションするといった事業において、資金調達や、まちづくりに興味を持つ人の増加に寄与しています。

こうしたファンドでは、運用期間が1年を超えるケースも珍しくありません。こういった点からも、「高利回り・短期間」のファンドが必ずしも優れているとは限らないといえるでしょう。

たしかに高利回りのファンドは魅力的です。しかし「自分が投じたお金がどのように使われるのか」といった視点を持てると、単なる金銭的なリターンだけでなく、心理的な充実感も得られる投資となるのではないでしょうか。

「みらファン」の考え方

「みらファン」が展開するファンドはすべて、安定した賃料収入を原資とするインカムゲイン型です。不確定な将来の売却益に頼らず、利用者のみなさまに安心して出資していただける設計を重視しているためです。

もしもインカムゲインが不足した場合には、キャピタルゲインで補うことで予定配当の実現を目指します。さらに、投資家のみなさまに優先的に配当金が支払われる「優先劣後方式」を採用し、リスクをより低減しています。

こうした無理のない設計により、これまで組成したすべてのファンドで予定配当の100%分配を達成してきました。

また「みらファン」はまちづくりや地方創生への貢献も大切な軸としています。

おもに地方にある住居用・商業用の古き良き建物などを投資対象として、地域に必要とされる大切な場所を残そうと取り組んでまいりました。

投資家のみなさんはもちろん、対象物件がある地域の人たち、ファンドに関わるわたしたちスタッフの全員が豊かになれる不動産クラウドファンディングを引き続き目指していきます。

まとめ

不動産クラウドファンディングで事業者が高い利回りを提示する背景には、それに見合うリスクの存在も理解しておきましょう。

とくに最近は高利回り・短期間のファンドが増え、募集ページなどでも利回りの高さを前面に出して訴求する傾向がみられます。今後は情報開示のルールが整備されていくと推測できますが、それでも「よく分からないものに投資をするな」というように、商品理解は欠かせません。

そのなかで「みらファン」は、低リスク・安定配当を重視した不動産クラウドファンディングとして、着実に実績を積み重ねてきました。

運用期間は4ヵ月〜1年ほど、予定利回りは平均6%と無理のない水準に設定しており、初心者でも取り組みやすいファンドを提供しています。

同時に、「みらファン」は社会貢献にも取り組める不動産クラウドファンディングです。

- 投資したい物件を選ぶことができる

- 少額から手軽に投資が可能

- 利回りが比較的高い

- 不動産管理に関する手間が不要

- リーシングに関する対応は事業者側が行う

- 運用中の資金の上下が無い

- 優先劣後構造で投資家を保護

1口1万円から出資できる「みらファン」で、手軽に不動産投資を始めてみませんか。

コメント