不動産クラウドファンディングは比較的新しい不動産投資の方法です。実物の不動産投資や株式投資よりも知識を必要とせず、初心者でも取り組みやすいといえます。だからといって、なにも知らずに始めてしまうと思わぬ失敗を招くかもしれません。

そこで本記事では、不動産クラウドファンディング投資で失敗を防ぐために最低限押さえておきたいポイントを4つ紹介します。

なお、不動産クラウドファンディングのしくみについては以下の記事でくわしく説明しています。

【関連記事】

社会貢献にもつながる「不動産クラウドファンディング」のしくみとは?

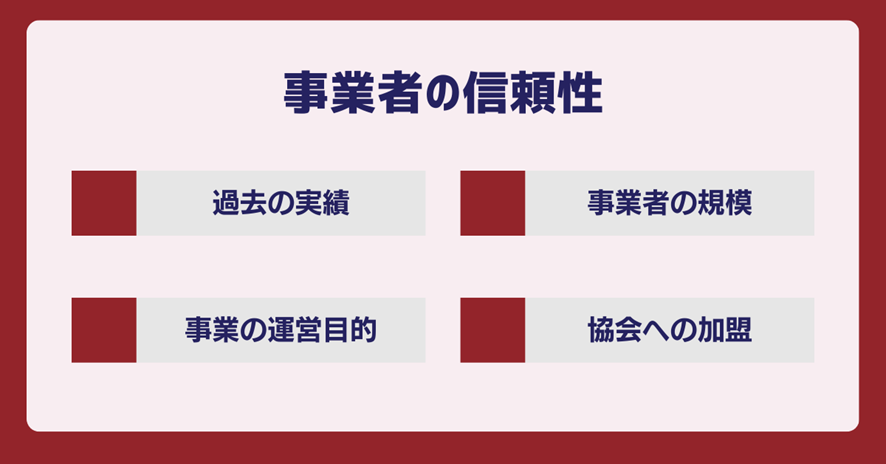

ポイント1. 事業者の信頼性

2017年の「不動産特定共同事業法」改正以後、不動産クラウドファンディングへ参入事業者が増えています。業界・市場規模の拡大はよい面もありますが、残念ながら悪質な事業者もみられるようになりました。

したがって、事業者選びがより重要になっています。以下4つの観点で信頼性を確認しましょう。

過去の実績

まずは、その事業者がこれまで募集してきたファンドの数と、各ファンドの実績をみてみましょう。募集ファンド数が多く、元本割れや償還遅れ、予定していた配当金の減額がなければ、信頼性は高いといえます。

ただし、元本割れや償還遅れなどの情報は、公式サイトでは十分に確認できない場合もあるため、口コミサイトや投資家のレビューなど、第三者の情報源もあわせて確認しておくと良いでしょう。

なお「みらファン」は2025年5月時点で18件の募集実績があり、元本割れ・償還遅れゼロ、予定していた配当の達成率も100%を誇ります。

事業者の規模

事業者自体の規模も信頼性を判断する手がかりです。

上場企業をはじめとする大規模な事業者や、大手企業の子会社、大手企業から出資を受けている事業者などは経営基盤が安定している可能性が高まります。

また、上場企業であれば企業公式サイトなどで決算情報が公開されています。業績が伸びているか、赤字が続いていないかなど、直近の業績もチェックしておくと安心です。

不動産クラウドファンディング事業の運営目的

不動産クラウドファンディング事業を運営する目的は大きく2種類に分かれます。

まず、不動産を本業とする事業者が、本業での新規顧客獲得を目的とするケースです。よくあるマーケティング施策のひとつですので、「クラウドファンディングを本業にしていないから信頼できない」わけではありません。本業で培った知見を生かして、良質なファンドを提供している事業者もみられます。

次に、地方の魅力的な物件の活用による地域活性化や、SDGsの目標達成を目指すケースです。投資家もファンドへの出資を通じて社会貢献に取り組めます。

運営目的に関しては、どちらがよいとはいえません。営利企業である以上、利益重視の事業運営も自然なことです。しかし自社の利益を追求するあまり、投資家をおろそかにする事業者は信頼できませんよね。

大切なお金を預けるわけですから、事業への想いなどさまざまな情報をていねいに開示しているか、投資家に対する姿勢もご自身の目でチェックしてみましょう。

不動産クラウドファンディング協会への加盟

2017年の法改正以降、不動産クラウドファンディング市場に新規参入する事業者が増えました。なかには投資家からの出資金を適切に管理せず、問題となるケースも出ています。 こうした状況をふまえ、業界の健全な発展と投資家保護をおもな目的として「不動産クラウドファンディング協会」が設立されました。加盟企業は投資家保護や事業の適切な運営に積極的だと評価できるでしょう。なお、2025年5月時点での正会員数は約40社です。

ポイント2. 利回り

ファンド選びで利回りを意識しない方はおそらくいないでしょう。もちろん利回りは重要な要素ですが、利回りだけでの判断はおすすめしません。

そもそも不動産クラウドファンディングでの「想定利回り」はあくまで見込みで、収益が確約されているわけではありません。

また、これは投資全般でいえることですが、一般に利回りが高いほどリスクも大きくなる傾向があります。いわゆる「ハイリスク・ハイリターン」の関係であり、「ローリスク・ハイリターン」の商品は存在しません。

不動産クラウドファンディングの想定利回りは5~6%がひとつの目安で、これより低く設定されているファンドはより手堅いと考えられます。

利回りは「高ければよい」というものではありません。リスクとのバランスをみながら、自己責任で判断しましょう。

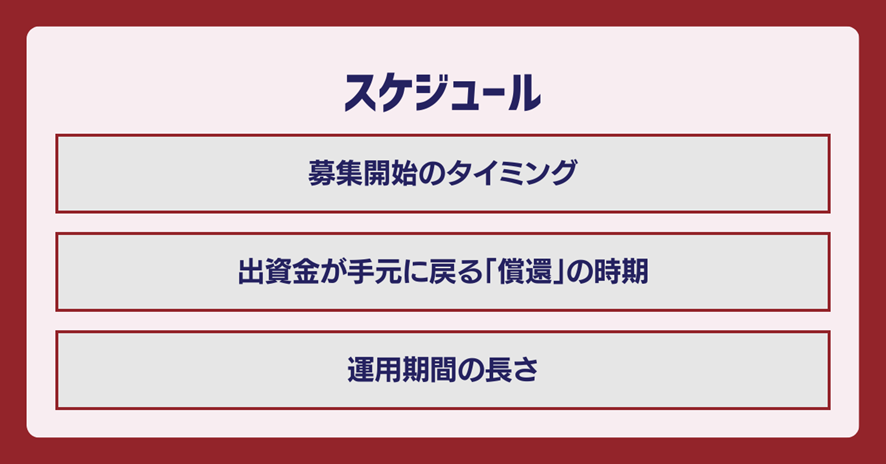

ポイント3. スケジュール

不動産クラウドファンディングはファンドの募集期間や運用期間が決まっているため、スケジュールも必ず確認しておくべき項目です。ここではスケジュール面でとくに意識したい要素を3つ紹介します。

募集開始のタイミング

不動産クラウドファンディングでは、そもそも申し込みに失敗することも珍しくありません。なぜなら、一般的にファンドの募集期間は1週間程度と短く、さらに先着順式なら募集開始後すぐに満額となるケースもよくみられるためです。

一方の抽選式では、出資できるかどうかは運になってしまいますが、申し込みをしなければ当選する確率はゼロです。

ファンドに確実に申し込むためには、日ごろから公式サイトや公式LINE、メルマガ、比較サイトなどをチェックし、募集情報を見逃さないようにしましょう。

出資金が手元に戻る「償還」の時期

不動産クラウドファンディングの多くのファンドは、運用終了から償還までに2~3ヵ月を要します。例として、運用期間が4ヵ月のファンドなら、出資から償還まで実際には6~7ヵ月をみておく必要があります。さらに、償還が遅れる可能性もゼロとはいえません。

運用期間とともに償還の時期も必ず確認し、目先使う予定のあるお金での出資は避けましょう。 なお、「みらファン」は過去すべてのファンドで運用終了の翌日償還を実現しており、「精神的に安定して過ごせた」との声が寄せられています。

運用期間の長さ

不動産クラウドファンディングのファンドは、運用期間が1年以内のものがほとんどです。なかには4ヵ月や6ヵ月など、より短い期間で運用が終わるファンドもあります。

運用期間が長いほど市況や賃料変動の影響を受ける可能性が高まるため、初心者や不安な方は運用期間が短いものを選ぶと償還遅延などのトラブルを避けやすくなります。

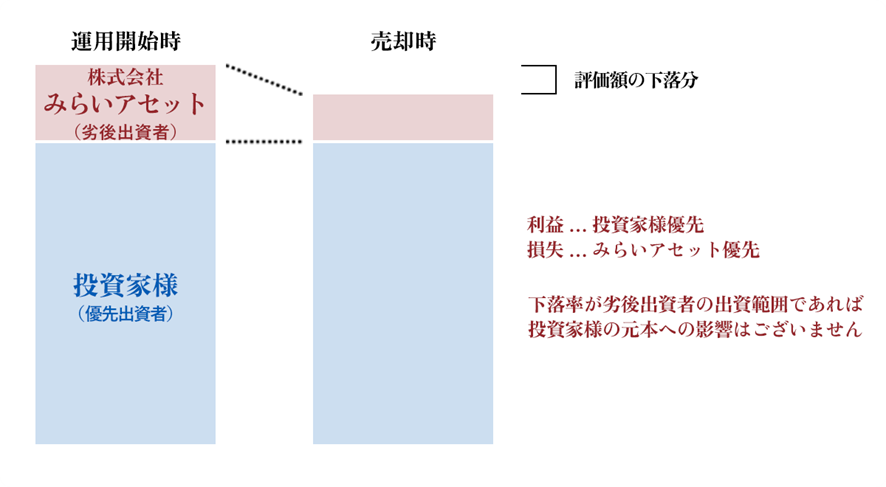

ポイント4. 優先劣後方式が採用されているか

優先劣後方式をひと言で表すと、投資家の出資金を守るためのしくみです。

ファンドへの出資は優先出資と劣後出資に分けられ、投資家は優先出資者、不動産クラウドファンディング運営事業者は劣後出資者として位置づけられます。

仮に物件の売却価格が想定を下回って損失が出た場合でも、その損失はまず劣後出資の範囲内で吸収されます。

たとえば、出資総額1億円のうち20%にあたる2,000万円が劣後出資のファンドがあるとしましょう。このとき1,000万円の損失が出たとすると、損失は劣後出資2,000万円の範囲に収まるためすべて事業者の負担となり、投資家の出資金には損失の影響が及びません。

したがって、出資する際はこの「優先劣後方式」が採用されているファンドを選ぶようにしましょう。なお、劣後出資率は20~30%あると安心です。

まとめ

不動産クラウドファンディングは初心者が取り組みやすい投資の一種です。

投資と不動産クラウドファンディングについての最低限の知識を身につけ、事業者の信頼性・利回り・スケジュール・優先劣後方式の4つのチェックポイントを押さえれば、初心者でも失敗する可能性はぐっと低くなります。

なお、「みらファン」は、過去に元本割れや償還遅延が一度もなく、予定配当達成率は100%を誇ります。さらに、全ファンドで運用終了の翌日償還を実現してきました。(2025年5月時点)

運営会社である「みらいアセット」は、不動産クラウドファンディング協会にも加盟しており、地域活性化を目的に不動産クラウドファンディング事業を運営しています。

- 投資したい物件を選ぶことができる

- 少額から手軽に投資が可能

- 利回りが比較的高い

- 不動産管理に関する手間が不要

- リーシングに関する対応は事業者側が行う

- 運用中の資金の上下が無い

- 優先劣後構造で投資家を保護

この機会に、「みらファン」で不動産投資を始めてみませんか。

コメント