近年、投資に取り組む人が増えています。そのリスクの分散先として、不動産への関心も集まっています。

なかでもJ-REITと不動産クラウドファンディングは、いずれも1万円や数万円から不動産投資を始められる手法です。少額から取り組める点で共通していますが、実はそれ以外は大きく異なる特徴を持っています。

しかし「違いがよくわからず、どちらを選ぶべきか悩んでいる」といった方も多いでしょう。

そこで本記事では、J-REITと不動産クラウドファンディングの違いを、投資家目線で気になるポイントごとに比較して整理しました。あわせて、それぞれに向いている方も簡単にまとめています。

各手法の違いを理解し、ご自身に合ったスタイルで不動産投資を始めてみましょう。

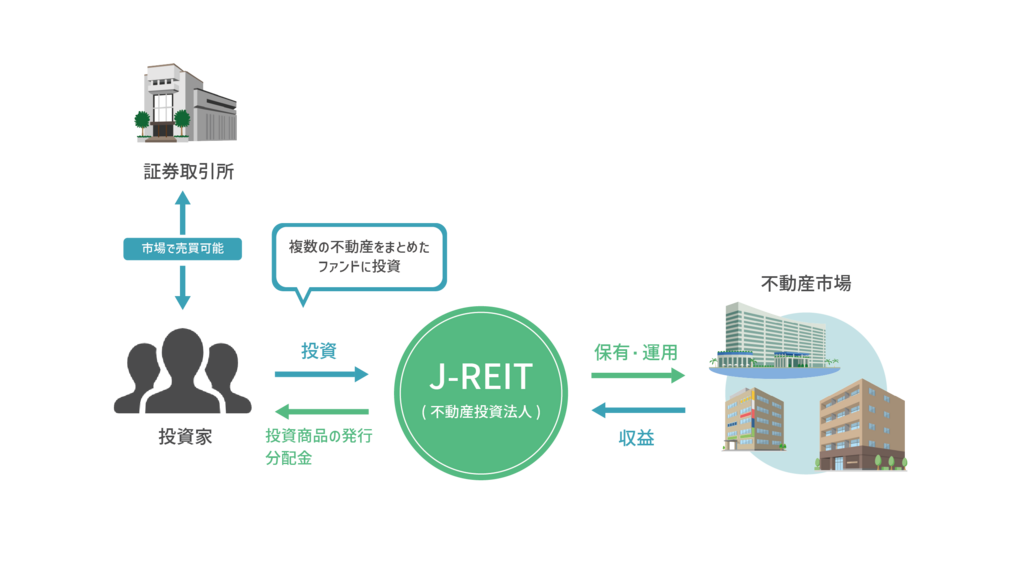

J-REITとは

J-REIT(不動産投資信託)は、不動産投資法人が国内の複数の不動産を保有・運用し、その成果を投資家に分配するしくみです。投資家は、不動産投資法人が発行する投資証券(J-REIT)を市場で売買する形で投資に取り組みます。

J-REITの最大の特徴は、投資信託の一種でありながら証券取引所に上場している点です。

投資信託ですので、J-REITを1銘柄購入するだけで複数の不動産に分散投資できます。例として「ジャパン・ホテル・リート投資法人」はヒルトンホテルやオリエンタルホテルなど複数のホテル物件で構成されています。

また、証券取引所に上場しているため、株式と同様に証券会社を通じて売買できる流動性の高さも特徴です。

J-REITの収益の柱は、基本的に年2回支払われる分配金と、値上がり益です。

分配金は比較的安定して高めの水準にあり、直近2023年9月~2025年8月においては4%~5% で推移しています。このため、長期的に保有し、分配金を継続して受け取り続ける投資家が多くみられます。もちろん、値上がりしたタイミングで売却し、利益を得るのも自由です。

このように、J-REITは不動産そのものを保有するわけではなく「証券」を通じた不動産投資であり、株式投資とよく似た側面を持っています。

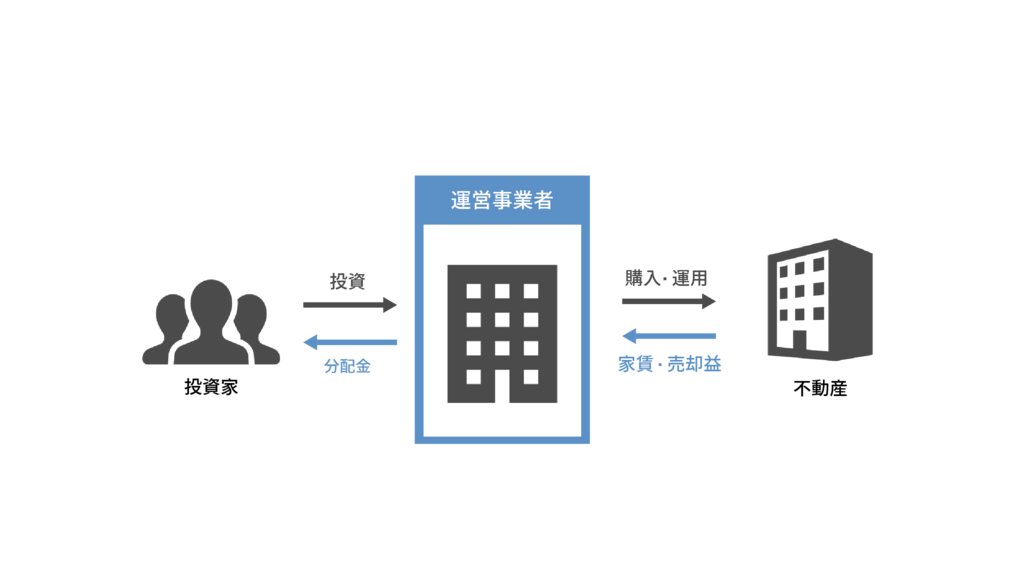

不動産クラウドファンディングとは

不動産クラウドファンディングでは、事業者が不動産プロジェクト(ファンド)を組成し、運用するしくみです。投資家はファンドを選んで出資し、リターンとして配当金を受け取ります。

「ファンド」というと投資信託を思い浮かべるかもしれませんが、不動産クラウドファンディングでは証券は発行されません。名前のとおりクラウドファンディングのしくみを活用した、「不動産開発・運用のための基金」と考えるとわかりやすいでしょう。

ファンドごとに募集から運用終了までスケジュールが定められており、満期を迎えると出資金は償還されます。あわせて、予定配当利回りで示された配当金を受け取ります。

こうしたしくみから、基本的にひとつの不動産に対してひとつのファンドが組成される点が特徴です。つまり、物件の分散をしたい場合は複数のファンドに出資する必要があります。

また、不動産クラウドファンディングで得られる収益は配当金です。予定利回りを4%~6%とするファンドが約半数、また全体の4分の1程度が6%~8%とより高利回りのファンドです。

なお、ファンドは賃料収入を配当原資とするインカム型と、売却益も原資に加えるキャピタル型に大別され、キャピタル型のほうが高利回りの傾向にあります。ただし、キャピタル型は物件の売却益を収入源とするため、売却価格や市場環境に左右されやすく、収益の確実性という観点ではリスクが高くなります。

当社が提供する「みらファン」ではインカム型のファンドのみを組成しており、平均利回りは6%程度で安定しています。

J-REITと不動産クラウドファンディングのおもな違い

J-REITと不動産クラウドファンディングは、まず「証券発行の有無」の点でしくみが異なりますが、投資家目線でみると具体的にどのような違いがあるのでしょう。

ここでは代表的な5つの切り口で両者を比較し、特徴を整理していきます。

| J-REIT | 不動産クラウドファンディング | |

|---|---|---|

| 対象となる不動産 | 1銘柄が複数物件で構成 | 1ファンドに対して1件 |

| 流動性 | 高い | 低い |

| 価格変動 | 大きい | 基本的に運用中は変動なし |

| 最低投資額・コスト | 5万円~20万円が中心、売買手数料が加わる | 1万円が中心、手数料はとくにかからない |

| 税制 | 配当金・売却益ともに20.315%の課税対象 | 配当金は20.42%源泉徴収 |

投資対象となる不動産

J-REITと不動産クラウドファンディングは、いずれも多岐にわたる不動産を投資対象としています。主要な例は以下のとおりです。

- オフィスビル

- 住居(マンションなど)

- 商業施設

- ホテル

- 物流施設

- ヘルスケア施設 など

実物となると個人投資家には手が届きにくい大型の施設にも小口で投資できる点は嬉しいポイントです。

J-REITではこれらの物件が1銘柄に複数組み込まれており、構成に応じて「単一用途特化型」と「複数用途型」の2種類に分けられます。

単一用途特化型は、オフィスビルのみ、住居のみといった形で、1種類の不動産のみで構成されます。

複数用途型は、オフィスビルと住居、オフィスビル・住居・商業施設など、複数の種類の不動産を混合して構成される銘柄です。さらに、2種類の不動産で構成される銘柄は「複合型」、3種類以上からなる銘柄は「総合型」と分類されます。

一方の不動産クラウドファンディングでは、基本的にファンドと不動産は基本的に1対1の関係です。古民家を宿泊施設へとリノベーションする、空き地を活用して保育所を建設するなど、社会的意義やストーリー性のあるファンドが多い点も特徴です。なかには、配当金に加えて、対象となる宿泊施設の利用券などをリターンとして配布するファンドもあります。

流動性(運用期間・解約)

運用期間と途中解約に関しては、J-REITと不動産クラウドファンディングでは大きく異なります。

まずJ-REITでは、運用期間はとくに定められていません。手放したいときに自由に売却できます。株式と同様、証券取引所に上場しているため、急な入り用でもすぐに売却できる換金性の高さは大きな安心材料といえるでしょう。

次に、不動産クラウドファンディングにおいては、ファンドごとにあらかじめ運用期間が決まっています。3年以内とするファンドが9割、なかでも半年~1年のものが主流です。

また、原則として、運用中は解約できません。出資後に資金が拘束される点はJ-REITとの大きな違いです。

価格変動

価格変動についても、J-REITと不動産クラウドファンディングでは大きく異なります。

J-REITは証券市場で取引されるため、株式と同じように価格が時々刻々と変動する点が特徴です。また価格の変動は、対象不動産の運用成果だけでなく、市況の変化や投資家心理などさまざまな影響を受けます。

時には大きな値動きもあり、過去の相場ではリーマンショック時に65%の下落、コロナ禍でも49%の下落がみられました。 その代わりに、上昇相場では大きな売却益を得られる可能性もあります。

不動産クラウドファンディングでは証券が発行されず、市場で売買されるしくみではないため、基本的に運用中の値動きはありません。

日常的な値動きに気持ちが振り回されない点は投資家にとって安心材料でしょう。ただし、空室の増加や、想定価格で物件を売却できない場合には、配当や償還に影響が及ぶおそれがある点に注意が必要です。

最低投資額・コスト

両者ともに「少額でも不動産投資に取り組める」といっても、最低いくらから投資できるのでしょうか。

J-REITの最低金額は銘柄によって差がありますが、1口5万円~20万円 のものが中心です。

加えて、売買手数料が上乗せされます。 購入時と売却時に発生し、その料率や金額は証券会社ごとに異なります。

不動産クラウドファンディングでは、最低出資額を1口1万円とするファンド・事業者が中心です。さらに、出資や償還の際の手数料はかかりません。

実物不動産への投資と比較すれば、いずれも非常に少額で取り組めますが、不動産クラウドファンディングのほうがより少額で始められるといえます。

税制

最後に、税制面の違いをみてみましょう。

J-REITの分配金と売却益は、ともに20.315% の課税対象です。

分配金は源泉徴収されるため、基本的には確定申告の必要はありません。

また、売却益は証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合には源泉徴収で完結し、確定申告は不要です。

なお、J-REITはNISAの成長投資枠で購入できます。NISAで購入した場合、分配金・売却益ともに非課税となります。

不動産クラウドファンディングの配当金は20.42%が源泉徴収され、基本的には申告不要です。不動産クラウドファンディングは金融商品ではないため、NISAは利用できません。

「証券」の有無によるリスクの違い

投資家にとって、リスクはもっとも気になる要素といっても過言ではないでしょう。

J-REITと不動産クラウドファンディングでは「証券が発行されるかどうか」が異なり、生じるリスクの性質も変わってきます。

J-REITは不動産投資法人が発行する投資証券を、投資家が市場で売買するしくみです。このため、対象不動産の運用成果だけでなく、市況の変化や投資家心理も値動きに影響を及ぼします。「成長が期待できそうだ」と考える投資家が多ければ値上がりし、「成長が見込めない」と考える投資家が多いときには値下がりするでしょう。

たとえばホテル特化型REITの多くは、コロナ禍で宿泊需要が激減したため分配金を減額し、利回りが低下しました。そして多くの投資家が「しばらくは厳しい状況が続くだろう」と売却したため、価格も大きく下がりました。

分配金や価格が下落しても保有を続けるのか、売却するのかは、投資家の判断次第で自由です。つまり、J-REITでは銘柄選びに加えて、証券ならではの市場の動きに応じた投資判断が求められます。

反対に、不動産クラウドファンディングには証券がありません。基本的には運用中の価格変動もなく、市況のチェックや投資判断の負担が小さい投資といえます。

一方で、ファンドの設計や不動産の運用など、事業者の手腕が投資家に直接影響が及びます。運用が計画どおりに進まず、償還の遅延や予定配当の減額があっても、途中で資金を引き揚げられません。

したがって、ファンド(投資対象となる不動産)や事業者選びが肝要となります。

このように、J-REITと不動産クラウドファンディングはしくみの違いによってリスクの性質が大きく異なることを理解しておきましょう。

J-REITと不動産クラウドファンディングはどんな人に向いているか

これまでみてきたJ-REITと不動産クラウドファンディングの違い・特徴を踏まえて、それぞれどのような方に向いているのか、整理してみましょう。

J-REITが向いている方

以下に当てはまる方は、J-REITの方が向いているといえます。

- 資金を拘束されたくない、自分のタイミングで売買したい

- 長期的に投資したい

- 値動きや市場の変化を厭わず、値上がり益もとっていきたい

- NISAを活用したい

J-REITは証券取引所に上場しており、自分のタイミングで自由に売買できる流動性の高さが大きな魅力です。運用期間の定めがないため、長期的な保有で継続的に分配金を得たい、相場上昇時には売却して値上がり益をとりたい方にも向いています。

また、NISA(成長投資枠)を利用すれば、税制面のメリットも得られます。

不動産クラウドファンディングが向いている方

一方で、不動産クラウドファンディングのほうが向いている方は以下のとおりです。

- 半年~1年間ほど資金が拘束されても支障ない

- 日常的な価格変動による心理的負担を避けたい

- 手数料をかけずに不動産運営事業に投資をしたい

- 投資を通じた社会貢献や地域活性化にも魅力を感じる

不動産クラウドファンディングは、満期まで解約はできないものの、日々の値動きがなく、心理的な負担を抑えて資産を運用できる手法です。

また、リノベーションや地域開発などのプロジェクトに参加する感覚で投資でき、社会貢献に魅力を感じる方にも向いています。この点はほかの投資にはみられない、不動産クラウドファンディングならではの魅力でしょう。

まとめ

「少額から取り組める不動産投資」としてひと括りに語られることも多いJ-REITと不動産クラウドファンディングですが、違いも複数あります。

それぞれの特徴を押さえて、自分に合った投資スタイルを選びましょう。

なお、当社では不動産投資型クラウドファンディング「みらファン」を提供しています。

東海エリアの不動産を中心にインカム型のファンドを組成し、1口1万円から出資していただけます。また運用期間は多くのファンドで半年~1年ほどです。

- 投資したい物件を選ぶことができる

- 少額から手軽に投資が可能

- 利回りが比較的高い

- 不動産管理に関する手間が不要

- リーシングに関する対応は事業者側が行う

- 運用中の資金の上下が無い

- 優先劣後構造で投資家を保護

「みらファン」を使って、ポートフォリオに不動産を取り入れてみませんか。

コメント